2012年04月07日

84 化石が教えてくれること

クリックしてお読みください。

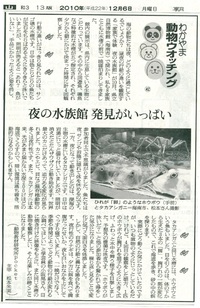

朝日新聞和歌山版2012年4月2日掲載

前回に引き続き、化石の話題です。

博物館で学芸員の小原正顕さんに詳しく教えていただきました。

地質年代をどう測るのかという、基本的なご質問に対し、

示準化石のアンモナイトが、早くモデルチェンジするので、

目安になるというお話に興味を持ちました。

展示を見ると、

鳥屋城山の地層(白亜紀後期)から出た、

変わった形のアンモナイトが

2重、3重にとぐろを巻いている!

これもアンモナイト?

50センチ以上もある。

そして、湯浅層の化石では、

恐竜の歯、ワニ類の歯、サメ類の歯などが展示されています。

一見同じような黒い歯化石ですが、特徴が異なります。

歯にぎざぎざがある(肉食恐竜)

ぎざぎざがなくて、水滴上の模様(ワニ類)

化石1つで、その地質の年代や、当時にいた生物の種類や大きさ、

どのような状況だったかなど、推定できるのですね。

謎解きのヒントを秘めている宝物です。

この後、3月18日に、県立自然博物館の化石探し企画第2弾「アンモナイトを探せ!」

があり、こちらも、参加させていただきました

なぜかこの日も雨

でもやはり10倍の抽選に通った、約100名が参加。

今回のフィールドは、湯浅町栖原の山です!

1億3千年前の有田層で、海の底で堆積した地層です。

ですので、前回の白木海岸とは異なり、

海の中にいた生物の化石が多く出ます。

早速アンモナイト化石を見つけた人が!

参加者が見つけたアンモナイト化石その1

こちらも!!きれいな形がくっきり。

参加者が見つけたアンモナイト化石その2

是非、私も見つけたいと、石を割ると、ぎざぎざ模様。

しかし、貝の化石でした。(それでもうれしい)

また、植物の化石も。

割った時に出会う模様や色にわくわくします。

箱に入れ、記録を添えて。。

何度も同行させていただき、博物館職員の皆様、地学研究会講師の方々、お世話になりました。

身の回りの石垣や、転がっている石も、尊く感じられ、見方が変わりました

Posted by ポケット at 16:29│Comments(0)

│和歌山県立自然博物館