2012年04月07日

84 化石が教えてくれること

クリックしてお読みください。

朝日新聞和歌山版2012年4月2日掲載

前回に引き続き、化石の話題です。

博物館で学芸員の小原正顕さんに詳しく教えていただきました。

地質年代をどう測るのかという、基本的なご質問に対し、

示準化石のアンモナイトが、早くモデルチェンジするので、

目安になるというお話に興味を持ちました。

展示を見ると、

鳥屋城山の地層(白亜紀後期)から出た、

変わった形のアンモナイトが

2重、3重にとぐろを巻いている!

これもアンモナイト?

50センチ以上もある。

そして、湯浅層の化石では、

恐竜の歯、ワニ類の歯、サメ類の歯などが展示されています。

一見同じような黒い歯化石ですが、特徴が異なります。

歯にぎざぎざがある(肉食恐竜)

ぎざぎざがなくて、水滴上の模様(ワニ類)

化石1つで、その地質の年代や、当時にいた生物の種類や大きさ、

どのような状況だったかなど、推定できるのですね。

謎解きのヒントを秘めている宝物です。

この後、3月18日に、県立自然博物館の化石探し企画第2弾「アンモナイトを探せ!」

があり、こちらも、参加させていただきました

なぜかこの日も雨

でもやはり10倍の抽選に通った、約100名が参加。

今回のフィールドは、湯浅町栖原の山です!

1億3千年前の有田層で、海の底で堆積した地層です。

ですので、前回の白木海岸とは異なり、

海の中にいた生物の化石が多く出ます。

早速アンモナイト化石を見つけた人が!

参加者が見つけたアンモナイト化石その1

こちらも!!きれいな形がくっきり。

参加者が見つけたアンモナイト化石その2

是非、私も見つけたいと、石を割ると、ぎざぎざ模様。

しかし、貝の化石でした。(それでもうれしい)

また、植物の化石も。

割った時に出会う模様や色にわくわくします。

箱に入れ、記録を添えて。。

何度も同行させていただき、博物館職員の皆様、地学研究会講師の方々、お世話になりました。

身の回りの石垣や、転がっている石も、尊く感じられ、見方が変わりました

2012年04月03日

83 恐竜がいた時代の地層で化石探し

クリックしてお読みください。

朝日新聞和歌山版2012年3月26日掲載

化石探しは、県立自然博物館の人気の催し物。

例年、10倍(1000人)もの申し込みがあるそうです

雨でも、たくさんの参加者が。

合羽に身を包み、意欲満々です。

化石の探し方を説明する、学芸員の小原さん。

1億3千万年前の地層。

陸地に近いところで形成され、汽水域の貝類や植物の化石が見つかる。

そして恐竜化石の可能性も!!

皆さん、海岸に散らばり、夢中になって転石をひたすら割ります。。

でも、割る前に、その石をよーく見ると

きれいな巻貝(カシオペ)の化石!!

鋳型のような跡も、立派な化石です。

これは、記事の写真に協力いただいた誠也くんのお父さんの発見です

私も見つけたい、、と溝がついている石を見つけて

割ってみると、

貝化石が、顔をだしました

長い歴史を超えて、出会うこの不思議。

岩石が語る年月の重みを実感できた瞬間でした

2012年01月24日

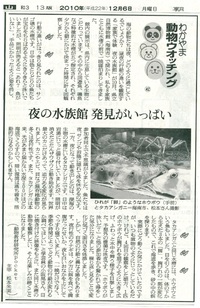

76 竜の名がつく海の動物

クリックしてお読みください。

朝日新聞和歌山版2012年1月23日掲載

干支にちなみ、竜とどこか似ている海の動物2グループを観察しました。

竜蝦とも書く、イセエビ。

立派なエビを見て、どのお客さんも、「おいしそう」と言っていました

エビには2対の触角があると教えていただき、

ニシキエビ(県内では珍しい種類)で、その使い方を観察。

2又に分かれた第1触角と、長い第2触角。

センサーとして、また手のように他の動物をさえぎるのにも使っていました。

一方でこんなエビも!!

セミエビ。 セミのようなエビ。

第2触角が、板状になっている?

触角を見比べるだけで、同じエビでも多様なことを改めて発見しました

もう1つはタツノオトシゴ

この種類はタカクラタツ。

透き通った背びれが見えますか?

体をこすりつけるしぐさも!魚なのに

鱗が板状に変化しています。。

不思議な魚です。

面白くて、両方の水槽を行ったり来たり、

2時間半、見続けていました。

ニシキエビもタツノオトシゴも1頭ずつの展示です。

掲載前にもし、体調が悪くなったらと心配しましたが、今も元気で過ごしています。

タツノオトシゴは、細かいプランクトンを食べ、飼育が難しいそうです。

ぜひ、ご覧になってください